der Rohmilchqualität geachtet. Bei der Milch ist der Zusammenhang zwischen Gesundheit des

Tieres (und speziell des Euters) und der Qualität des Produktes besonders offensichtlich und die

Verantwortung des Melkers, der i. d. R. zweimal täglich diese Qualitätskontrolle durchführen

muss, sehr groß.

Die Rohmilchqualität konnte in Sachsen in den letzten Jahren deutlich verbessert werden, regel-

mäßige Kontrollen von Zell- und Keimzahlen der Anlieferungsmilch belegen diese Entwicklung.

Werden die vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerte überschritten, treten gemäß der Milchver-

ordnung Liefersperren in Kraft. Da der Berechnungsmodus einen längeren Zeitraum berücksich-

tigt, kann es durchaus in der Praxis passieren, dass Milchproduzenten die gesetzlich geforderten

Parameter stets einhalten, aber dennoch große Probleme in der Eutergesundheit bestehen. Es ist

allgemein bekannt, dass in größeren Herden die Zellzahl der Anlieferungsmilch nicht mehr mit

der tatsächlichen Eutergesundheit korreliert. Aus der Sicht des EGD muss immer wieder davor ge-

warnt werden, die Eutergesundheit nur anhand der Zellzahlen der Tankmilch zu beurteilen.

Die Tierärzte werden im EGD hoheitlich im Auftrag der Veterinärbehörden tätig, wenn Grenzwert-

überschreitungen gemäß Milchverordnung vorliegen. In diesen Fällen erfolgen Betriebsberatungen,

die Einleitung von Untersuchungen und Vorschläge zur Behebung der Probleme in enger Zusam-

menarbeit mit den Amtstierärzten. Da die Liefersperre zwei bzw. drei Monate vorher bereits an-

gekündigt wird, bleibt normalerweise genügend Zeit, die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.

Der weitaus umfangreichere Teil der Arbeit des EGD resultiert aus Anforderungen der Landwirte

oder der Tierärzte, wenn z. B. die Mastitisrate zu hoch ist, die Erfolgsquote der Mastitisbekämp-

fung sinkt, Zellzahlen zwar unter dem Grenzwert, aber dennoch zu hoch liegen, Probleme mit

Färsenmastitis auftreten usw. Die Analyse in den betroffenen Beständen zeigt, dass häufig viel zu

spät mit der Ursachenermittlung und der konsequenten Einleitung von Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Eutergesundheit begonnen wird. Das Resultat sind Milchverluste, steigende Behand-

lungskosten und hohe Merzungsraten infolge chronischer Eutergewebeschäden.

Für die Beurteilung der Eutergesundheit

ist - neben den Haltungsbedingungen, der Funkti-

onstüchtigkeit der Melktechnik, der optimalen Melkarbeit und Melkhygiene - der Überblick über

das Erregerspektrum im Bestand zwingend notwendig. Mastitiserreger sind die Hauptursache für

erhöhte Zellgehalte (Sekretionsstörungen) und klinische (d. h. sichtbare) Euterentzündungen.

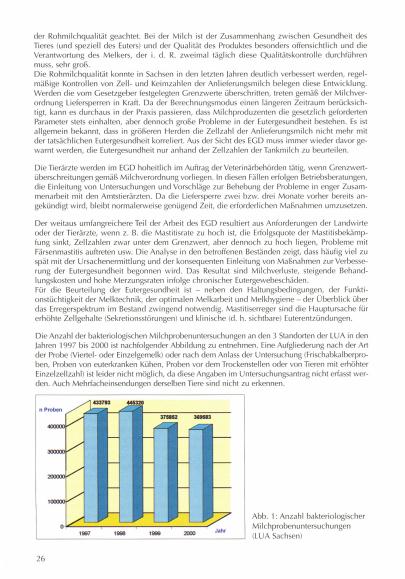

Die Anzahl der bakteriologischen Milchprobenuntersuchungen an den 3 Standorten der LUA in den

Jahren 1997 bis 2000 ist nachfolgender Abbildung zu entnehmen. Eine Aufgliederung nach der Art

der Probe (Viertel- oder Einzeigemelk) oder nach dem Anlass der Untersuchung (Frischabkalberpro-

ben, Proben von euterkranken Kühen, Proben vor dem Trockenstelien oder von Tieren mit erhöhter

Einzelzellzahl) ist leider nicht möglich, da diese Angaben im Untersuchungsantrag nicht erfasst wer-

den. Auch Mehrfacheinsendungen derselben Tiere sind nicht zu erkennen.

37 585 2 369583

2000

26

Jahr

Abb. 1: Anzahl bakteriologischer

Mi Ichprobenuntersuchungen

(LUA Sachsen)