Von allen eingesandten Milchproben wurden annähernd gleichbleibend

in allen Jahren aus ca. 14

bis 15 % der Proben Mastitiserreger isoliert, d. h., in ca. 85 % der Proben konnten keine Erreger

nachgewiesen werden. Zu dieser Thematik hat sich der EGD bereits ausführlich anlässlich

ver-

schiedener Veranstaltungen geäußert.

Da die geringe bakteriologische Ausbeute besonders bei Mastitisproben oft kritisch beurteilt wird,

sind Gründe, die zu falsch negativen Ergebnissen führen können, nachfolgend nochmals kurz zu-

sammengefasst:

- Probenentnahme ist fehlerhaft, d. h. keine Viertelgemelksprobe, Probenlagerung und Transport

nicht ordnungsgemäß

- keine Anfangsgemelke, Probenentnahme aus dem Tank oder während der Milchkontrolle aus

dem Messgerät

- unkontinuierliche Erregerausscheidung der einzelnen Viertel

- Erregerquantität für bakteriologischen Nachweis zu gering

- Kontamination der Milchprobe mit Schmutzkeimen

- bei Verdacht auf seltene Mastitiserreger fehlender vorberichtlicher Hinweis, dadurch ungeeig-

neter Nährmedieneinsatz

- Probeneinsendung

von

antibiotisch behandelten Tieren während der Sperrfrist

- Sekretionsstörung bzw. Mastitis ist primär nicht erregerbedingt

(z. B. Melktechnikfehler, Stoffwechselerkrankungen etc.)

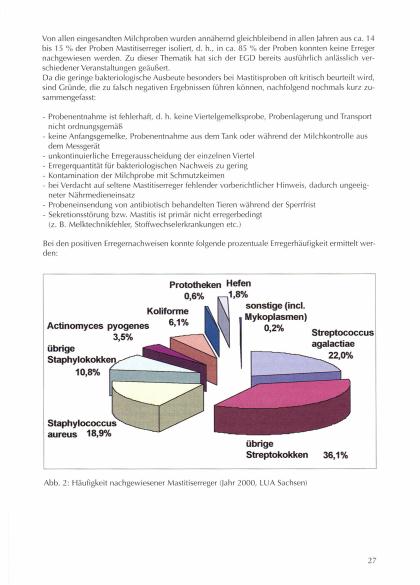

Bei den positiven Erregernachweisen konnte folgende prozentuale Erregerhäufigkeit ermittelt wer-

den:

übrige

Streptokokken 36,1%

Prototheken Hefen

0,6% 1,8%

Koliforme

~ sonstige (incl.

Mykoplasmen)

Actinomyces pyogenes 6,1%

02°1

, 10

Streptococcus

3,5%

agalactiae

22,0%

übrige

Staphylokokken

10,8%

Staphylococcus

aureus 18,9%

Abb. 2: Häufigkeit nachgewiesener Mastitiserreger (Jahr 2000, LUA Sachsen)

27