Anzahl der Infektionen mit Erregern der Vogelgrippe steigt wieder.

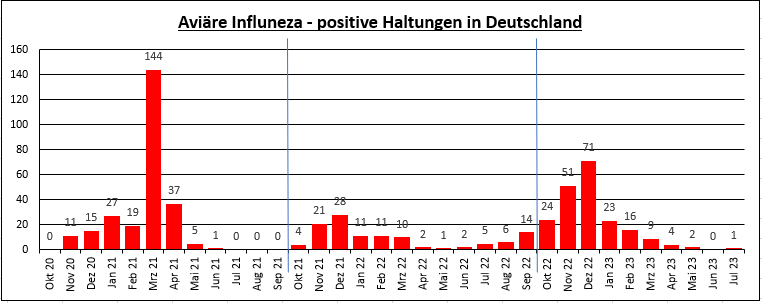

Nachdem das Geflügelpestgeschehen in den Sommermonaten deutschlandweit nahezu zum Erliegen kam und es nur im Juli einen Ausbruch gab, nehmen die Nachweise von Infektionen mit dem hochpathogenen Erreger der Geflügelpest, dem Aviären Influenzavirus H5N1 (HPAI H5N1), wieder deutlich zu. Seit dem ersten Oktober trat die Geflügelpest in 9 Geflügelhaltungen und einem Tierpark auf und verteilten sich auf 6 Bundesländer, wobei Niedersachsen bisher mit 5 Fällen am häufigsten betroffen ist. Es sind sowohl Kleinbestände mit unter 100 Tieren als auch Putenfarmen und Legehennenhaltungen mit bis zu 40000 Tieren betroffen.

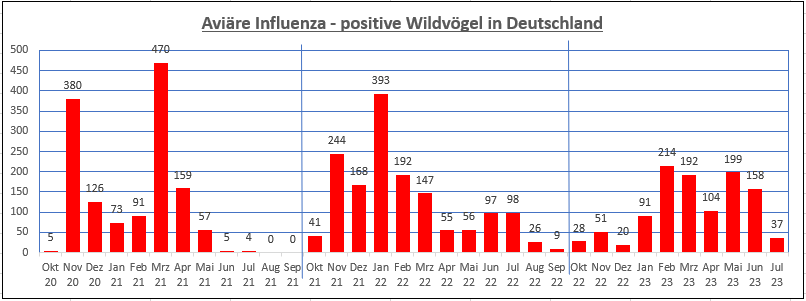

Während, wie oben beschrieben, in den Sommermonaten kaum Nachweise von Influenzaviren bei Geflügelhaltungen auftraten, kam es jedoch bei Untersuchungen von toten Wildvögeln über den gesamten Sommer zu permanenten Nachweisen von Vogelgrippeviren und mit Beginn des Vogelzuges ist wieder ein deutlicher Anstieg von verendeten Wildenten und -gänsen festzustellen, bei denen man das HPAI H5N1 diagnostizierte. In Sachsen gab es aber bisher in dieser Saison noch keinen Nachweis von hochpathogenen Influenzaviren bei der Untersuchung von verendeten oder geschossenen Wildvögeln.

Seit Ende Oktober nehmen auch in anderen europäischen Ländern, wie Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Polen, England und Dänemark, die Geflügelpestfälle stetig zu.

In seiner aktuellen Risikoeinschätzung zur hochpathogenen Aviären Influenza H5N1 vom 15.11.2023 geht das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) von einer hohen Gefährdungslage deutscher Geflügelhaltungen und Vogelbestände zoologischer Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln aus.

Es wird jedoch von einem geringen Eintragsrisiko durch Verschleppung des Virus zwischen Haltungen (Sekundärausbrüche) innerhalb Deutschlands ausgegangen. Auch das Eintragsrisiko durch Abgabe von Lebendgeflügel im Reisegewerbe oder Geflügelausstellungen innerhalb Deutschlands und Europas wird als gering eingestuft, kann sich jedoch mit steigender Zahl von Primärausbrüchen ändern. Die Risikobewertung zur Einschleppung und Auftreten von HPAI können Sie ausführlich auf der Internetseite des FLI unter www.fli.de lesen.

Mit Blick auf die laufende Saison der Rassegeflügelausstellungen und um zu vermeiden, dass sich ein Geflügelpestgeschehen, wie in der letzten Saison mit mehr als 100 betroffenen Haltungen wiederholt, wird empfohlen, dass Geflügel- und Vogelausstellungen nur unter Einhaltung strengster Biosicherheitsregeln stattfinden. Ein Zusammenbringen von Geflügel verschiedener Haltungen über mehrere Tage sollte unbedingt vermieden werden. Tiere, die im Rahmen von Ausstellungen erworben werden, sollten zunächst für 2 Wochen an einem separaten Ort in Quarantäne gehalten werden.

Das FLI weist darauf hin, dass alle Geflügelhalter unabhängig von der Größe der Geflügel- oder Vogelhaltung unbedingt die Biosicherheitsmaßnahmen überprüfen und gegebenenfalls verbessern sollten. Tierhalter können ihre Biosicherheit mittels der sogenannten „AI-Risikoampel‟ (https://risikoampel.uni-vechta.de/) kostenlos und anonym überprüfen.

Das Europäische Tiergesundheitsrecht (Verordnung EU 2016/429), das am 21.04.2021 in Kraft getreten ist, betont die Verantwortung der Tierhalter für die Gesundheit der gehaltenen Tiere, die unabhängig von der Anzahl der Tiere ist. Nach Artikel 10 ist jeder Tierhalter verpflichtet, das Risiko hinsichtlich der Ausbreitung von Seuchen zu minimieren.

Damit auch Rassegeflügelhalter ihrer Verpflichtung zur Umsetzung von sachgerechten Biosicherheitsmaßnahmen nachkommen können, gibt es aus verschiedenen Fachgremien Empfehlungen für wirksame Maßnahmen, eine Seuchenverschleppung zu vermeiden.

AI Ausbrüche Saison 22/23 vom 01.10. - 20.07.2023

| Bundesland | Ausbrüche | infizierte, verendete und getötete Tiere | ||||||

| Hühner | Masthähnchen | Puten | Enten | Gänse | Sonstige | Summen | ||

| Baden-Württemberg | 3 | 0 | 0 | 8.672 | 0 | 0 | 78 | 8.750 |

| Bayern | 15 | 61.598 | 3 | 20.127 | 69.619 | 59 | 67 | 151.473 |

| Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 1.207 |

| Brandenburg | 7 | 5.079 | 138 | 177 | 10 | 15 | 138 | 5.557 |

| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Hamburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

| Hessen | 5 | 59 | 0 | 9.312 | 83 | 3 | 67 | 9.524 |

| Mecklenburg-Vorpommern | 69 | 7.620 | 0 | 23.996 | 1.315 | 410 | 323 | 33.664 |

| Niedersachsen | 23 | 28.627 | 60.910 | 144.447 | 10.762 | 50 | 0 | 244.796 |

| Nordrhein-Westfalen | 30 | 201.896 | 345 | 22.193 | 10.906 | 5.160 | 179 | 240.679 |

| Rheinland-Pfalz | 8 | 954 | 0 | 0 | 49 | 17 | 317 | 1.337 |

| Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Sachsen | 3 | 619 | 0 | 0 | 136 | 57 | 0 | 812 |

| Sachsen-Anhalt | 7 | 282 | 0 | 9613 | 153 | 59 | 690 | 10.797 |

| Schleswig-Holstein | 14 | 27.805 | 3326 | 0 | 17.016 | 8.427 | 0 | 56.574 |

| Thüringen | 14 | 607 | 0 | 8 | 266 | 85 | 182 | 1.148 |

| Summen | 201 | 335.146 | 64.722 | 238.545 | 110.315 | 14.342 | 3.298 | 766.368 |

Hier noch einmal Informationen, die dazu dienen sollen, die eigene Haltungshygiene und die seuchenhygienische Abschirmung zu überprüfen und vorhandene Defizite zu erkennen und zu beseitigen.

1. Stallumgebung:

Eine gute Hygiene beginnt bereits im Umfeld des Stalles. Die Umgebung der Ställe sollte aufgeräumt sein und nicht als Lagerplatz dienen. Dort abgelagerte Materialien, wie Holz und Baustoffe, aber auch dichter Bewuchs mit Gestrüpp, machen das Gebiet um die Ställe für Schadnager attraktiv und dienen ihnen als Deckung und Nistplatz. Es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, wann sich die Schadnager einen Zugang in den Stall verschaffen und somit auch Krankheitserreger eintragen können.

Befestigte Bereiche (Betonplatten) vor den Eingängen ermöglichen eine wirkungsvolle Reinigung und Desinfektion, so dass weniger Dreck in die Ställe geschleppt wird.

Ställe sind verschlossen zu halten, um das Eindringen von Unbefugten zu verhindern.

2. Volieren und Ausläufe:

Die Volieren oder Kaltscharräume sind abzudecken, damit es keine Kontamination durch herabfallenden Vogelkot geben kann. Für den Zaun ist eine Maschenweite zu wählen, durch die keine Vögel durchschlüpfen können. Der Zaun muss vogeldicht sein! Bei einer Freilandhaltung besteht durch den Auslauf, in dem sich auch Wildvögel und andere Tiere aufhalten können, ein besonderes Gefährdungspotenzial. In Ausläufen darf kein Futter angeboten werden, damit das Anlocken von Wildvögel vermieden wird. Vertiefungen, in denen sich Oberflächenwasser sammeln kann, müssen aufgefüllt werden. Falls keine separaten Auslaufluken vorhanden sind und die Tiere nur durch geöffnete Türen in den Auslauf können, sind diese durch Planen bis auf 40 Zentimeter über dem Boden abzuhängen, um das Einfliegen von Wildvögeln in den Stall zu vermeiden. Sollte eine Aufstallungspflicht erlassen werden, muss man sich an den Vorgaben des Erlasses orientieren.

3. Stallvorraum:

Falls ein Vorraum vorhanden ist, sollte dieser als „Hygieneschleuse“ dienen und nur Gegenstände enthalten, die für die Betreuung der Tiere nötig sind.

Der Vorraum sollte unterteilt werden, um eine deutliche Trennung zwischen dem Schwarzbereich zu erreichen, der mit Straßenschuhen betreten werden kann und dem Weißbereich, der nur mit Stallschuhen betreten werden darf (z. B. Abtrennung einer Fläche vor der Stalltür durch einen Rahmen oder aufstellen einer Bierbank, hinter der die Stallschuhe stehen). Für den Aufenthalt im Stall sollte auch stalleigene Kleidung verwendet werden. Falls im Stallgebäude ein Handwaschbecken vorhanden ist, sollte dieses auch genutzt werden. Immer daran denken, vor dem Betreten und nach dem Verlassen des Stalles die Hände mit Seife waschen. Sollte die Bedrohung durch die Geflügelpest steigen, empfiehlt es sich, eine Desinfektionswanne am Eingang aufzustellen. Sie sollte so platziert werden, dass sie nicht übersehen werden kann. Diese ist bei Verschmutzung zu reinigen und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel (Venno Vet super, Wofasteril usw.) in wirksamer Konzentration neu zu befüllen. Nur saubere Desinfektionswannen sind funktionstüchtig!

4. Personenhygiene:

Um die Gefahr des Viruseintrags durch Personen zu minimieren, ist unbefugten Personen der Zugang zu den Ställen zu verwehren und kann durch Schilder „Wertvoller Tierbestand - Unbefugten Personen ist der Eintritt verboten“ gekennzeichnet werden.

In jedem Bereich sind stalleigene Schutzkleidung und Schuhe zu tragen (siehe Hygieneschleuse). Bei der Haltung verschiedener Tierarten, wie zum Beispiel Legehennen, Enten usw., ist - wenn möglich- auf eine strikte Trennung der betreuenden Personen je Tierart zu achten. Bitte auch die Familienmitglieder über die Bedeutung der Maßnahmen informieren. Personalhygiene gilt für alle! Betriebsfremde Personen,

die den Stall betreten müssen, wie zum Beispiel der betreuende Tierarzt, haben Schutzkleidung anzulegen und sich in eine Besucherliste einzutragen.

5. Schadnagerbekämpfung:

Schadnager stellen ein hohes Risiko für die Verschleppung verschiedener Krankheitserreger dar.

Alle Öffnungen und Ritzen, durch die Mäuse in den Stall eindringen können, sind zu verschließen und Rückzugsgebiete auf dem Betriebsgelände (siehe Stallumgebung) zu beseitigen.

Die Schadnagerbekämpfung ist konsequent durchzuführen und sollte bei Bedarf einem Spezialisten übertragen werden. Zu einer professionellen Schadnagerbekämpfung gehört eine ausreichende Anzahl von Köderboxen und deren regelmäßige Kontrolle. Zur Übersicht sollten die Kontrollen und die Bekämpfung dokumentiert werden. Zu beachten ist auch, dass Mäuse den Raum dreidimensional nutzen. Deshalb ist es sinnvoll, Köder auch auf Balken oder Simsen an den Wänden auszubringen. Eine Rattenbekämpfung sollte mit den angrenzenden Tierhaltern abgesprochen werden, da Ratten im Gegensatz zu Mäusen zwischen den Haltungen wandern.

6. Tränk- und Futterhygiene:

Futter ist so zu lagern, dass eine Kontamination durch Wildvögel oder Schadnager ausgeschlossen werden kann. Wird Futter lose oder in Futtersäcken gelagert, ist es in einer geschlossenen Kammer aufzubewahren. Verstreute Futterreste auf dem Gelände sind zu vermeiden, damit keine Wildvögel angelockt werden.

Grünschnitt und sonstige Pflanzen sind nur als Grünfutter zu verwenden, wenn man sicher eine Kontamination mit infektiösem Material (Kot und Sekrete) ausschließen kann. Bei der aktuellen Infektionslage sollte besser darauf verzichtet werden.

7. Sonstige Hygienemaßnahmen:

Das Einstreumaterial muss so gelagert werden, dass keine Kontamination durch Wildvögel, Schadnager oder Haustiere erfolgt.

8. Maßnahmen bei erhöhten Verlusten nach der Geflügelpestverordnung:

Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand Verluste von

- mindestens drei Tieren bei einem Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder

- mehr als 2 % der Tiere des Bestandes bei einer Bestandsgröße von mehr als 100 Tieren

auf oder kommt es zu einer erheblichen Veränderung der Legeleistung oder der Gewichtszunahme, so hat der Tierhalter unverzüglich das Veterinäramt zu informieren und durch einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit einem hoch- oder niedrigpathogenen AI Virus ausschließen zu lassen.

Treten bei Beständen mit Enten und Gänsen über einen Zeitraum von mehr als 4 Tagen

- Verluste von mehr als der dreifach üblichen Sterblichkeit der Tiere des Bestandes oder

- eine Abnahme der üblichen Gewichtszunahme oder Legeleistung von mehr als 5 % ein,

so hat der Tierhalter unverzüglich das Veterinäramt zu informieren und durch einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit einem hoch- oder niedrigpathogenen AI Virus ausschließen zu lassen.

All diese Maßnahmen dienen dazu, die Haltungs- und die Seuchenhygiene zu optimieren, um somit die Gefahr eines Eintrags von Aviären Influenzaviren oder anderen Krankheitserregern in die Tierhaltung zu minimieren. Unabhängig von den aufgeführten Empfehlungen sind die Vorgaben der geltenden Geflügelpestverordnung und die Anweisungen der zuständigen Veterinärbehörden einzuhalten. Die Veterinärbehörden haben risikobasierte Maßnahmepläne erstellt. Bei steigendem Infektionsrisiko sollten sich Geflügelhalter bei ihren zuständigen Behörden über notwendige Maßnahmen informieren und ob für ihre Tiere eine Aufstallungspflicht besteht.

Weitere Informationen zu Schutzmaßnahmen gegen die Vogelgrippe und aktuelle Meldungen zur Aviären Influenza sind über folgende Internetseiten und Ihre zuständigen Behörden zu erhalten.